까마귀 날자 배 떨어진다는 말이 있습니다. 서로 무관한 일인데 동시에 발생하여 인과관계가 있는 듯 보여서 누군가가 일방적으로 오해를 한다는 의미를 내포하고 있습니다.

경기도 화성군 오산읍이 1989년 1월 1일에 오산시로 승격하였습니다. 시로 승격하면서 오산시는 개나리, 비둘기, 은행나무를 시의 상징으로 삼았습니다.

당시의 화성군과 오산시의 자료를 살펴보니 화성군의 상징물도 오산시와 같은 개나리, 비둘기, 은행나무였습니다. 오산천에 개나리가 만발하고 비둘기가 날았으며 공자님을 모시는 사당 闕里祠(궐리사)에는 510살 은행나무가 있습니다.

어느 날 오산역사에서 오산역 이름 유래를 설명하는 동판을 발견했습니다. '하늘에 까마귀가 많이 날아다녀 역명을 오산이라 했다'고 합니다. 오산역은 1904년 경부선 완공 당시 설치되었으며 이후에 설치된 오산역을 안내하는 동판이 오산역 한쪽에 설치되어 있습니다.

또 다른 오산지명 유래는 오산천에 자라(鰲=자라오, 전설상의 바다에 사는 큰 거북 또는 자라)가 많이 서식해 오산(鰲山)이라 불리다가 오산(烏山)으로 바뀌었다는 설도 있지만 애초부터 까마귀와 관련이 있다는 설이 가장 널리 알려져 있다고 합니다.

2014년에 시 상징물을 까마귀로 하자는 의견이 공무원과 시민사회에서 꾸준히 제기되었습니다. 오산학연구회는 이와 관련한 심포지엄에서 열어 의견을 모은 뒤 시조를 까마귀로 변경해줄 것을 오산시청에 건의했습니다.

까마귀가 흉조로 인식되고 있으나 고대에 까마귀는 천손을 상징하는 신성한 새였다는 주장이 나왔으며 역사 전문가들도 까마귀의 상징성과 오산의 정체성을 재정립하는 차원에서 시의 새를 까마귀로 바꿔야 한다고 주장했습니다.

친근하게 다가갈 수 있게 창의적인 까마귀 캐릭터를 만들어낸다면 지역사회 발전을 이끌 생산적인 기능을 할 것이라는 전망과 기대도 나왔고 일부에서는 고구려 벽화와 삼국유사에 등장하는 삼족오(三足烏)가 바람직하다고 대안도 제시했습니다.

오산시의 상징물을 비둘기에서 까마귀로 바꾸는 데는 언론의 역할이 주효했습니다. 숫자 '오'의 상징을 더해 5개년 계획으로 금까마귀상을 시민 성금으로 제작해 효도관광 명물로 만들자는 아이디어에서부터 다섯 마리의 까마귀상을 만들어 시청광장에 전시하자는 제안도 나왔습니다.

시는 경부고속도로 오산나들목에 '反哺之孝(반포지효)' 홍보물을 설치했습니다. 이같은 내용을 여러 언론에서 보도했습니다.

결국 오산시와 의회가 협치하여 상징물 관리 조례를 개정, 오산의 상징물 중 비둘기를 까마귀로 바꾸고 개나리는 매화로 변경했으며 궐리사 500년 은행나무의 상징성은 그대로 이어가기로 했습니다.

참고로 경기도 나무도 은행나무인데 이는 양평군 용문사의 1,100살, 신라의 마지막 왕자 마의태자 은행나무라고 합니다. 신라의 마지막 임금인 경순왕의 아들 마의태자(麻衣太子)가 나라를 잃은 설움을 안고 금강산으로 가다가 심었다는 설이 있고, 의상대사가 짚고 다니던 지팡이를 꽂고 갔는데 그것이 자랐다는 설도 전해지고 있습니다.

다음으로 남양주시에 조선의 마지막 옹주이신 덕혜옹주의 묘역이 아버지 고종황제 홍릉의 인근에 있는데 2016년 8월3일에 당시의 역사를 반추하는 영화 ‘덕혜옹주’가 개봉되었습니다.

이를 계기로 시청 간부들이 영화를 관람한 소감문을 모아서 영화사와 감독 등에게 보냈고 이후 성곽관리사무소, 문화재청을 움직여서 왕릉사진전을 열고 덕혜옹주 묘역을 일반에 공개하는 쾌거를 이룩한 바도 있습니다.

역사는 승자의 기록이라고도 합니다만 일반적으로 사회가 긍정적으로 변화하고 역사에 기록되는 일은 당대를 살아가는 사람들의 의식과 고민과 노력으로 조금 더 품격있게 앞으로 나갈 수 있다는 생각을 합니다.

시의 상징을 까마귀로 바꾸고 다양한 캐릭터를 개발하는 노력을 경주한 결과 교육도시 오산의 미래를 밝혔고, 영화를 만들어 성공한 후 영화의 주인격인 덕혜옹주 묘역에서 감독과 제작자의 묵념 인사를 이끌어낸 어느 공무원의 적극성을 自畵自讚(자화자찬)하고 있습니다.

그래서 떠오르는 말은 과전불납리(瓜田不納履) 이하부정관(李下不整冠)입니다. 이 말은 의심받기 쉬운 혐의를 말하며 “외 밭에서 신을 고쳐 매지 않고, 오얏나무 밑에서 관을 바로잡지 않는다”는 말입니다. 참외는 바닥에서 자라고 오얏은 사람 키 높이의 나뭇가지에 열리므로 여러 가지 경우 오해소지가 없도록 행동하라는 격언입니다.

하지만 외밭 한가운데에 서서 관을 바로잡고 오얏나무 뿌리에 발을 올려 신발 끈을 고쳐맨다면 다른 이들의 오해없이 새로움을 창조할 것이라는 억지 주장을 펼쳐봅니다. 평범함에서는 창조적인 발상이 나오기 어렵고 비범함에서는 발전의 緞綃(단초)가 시작된다고 생각하기 때문입니다.

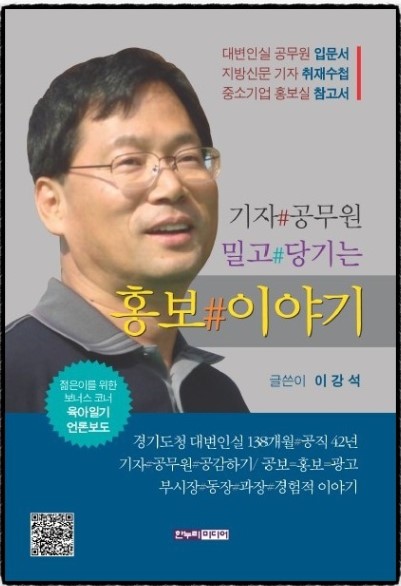

이강석 (李岡錫)

출생 : 1958년 화성 비봉

경력 : 경기도청 홍보팀장, 경기도청 공보과장

동두천·오산시 부시장 / 경기도균형발전기획실장

남양주시부시장 / 경기테크노파크 원장

현직 : 화성시 시민옴부즈만

저서 : '공무원의길 차마고도', '기자#공무원 밀고#당기는 홍보#이야기' 등 수필집 53권 발간