기자실은 행정기관과 언론인간의 밀고 당기는 공간 확보의 현장입니다. 기자실 확보는 출입 언론인의 자존심이고 기관의 입장에서는 민의를 대변하고 소통하는 현장이라 생각하는 것 같습니다.

일부 지자체에서는 공사를 하겠다며 잠시 기자실을 폐쇄한 후 장기간 신장개업하지 않은 사례도 있습니다만 대부분의 기관에서는 늘 아주 넓은 기자를 위한 공간을 확보하려 노력합니다. 기자실 옆에는 늘 브리핑 룸이 있어서 각종 중요 현안에 대해 언론에 설명하고 때로는 시민단체 등이 찾아와서 기자회견을 합니다.

경기도의회 기자실 브리핑룸에서는 지방선거 때마다 출마 기자회견이 줄을 이어가고 국회의원 출마선언의 장으로 활용합니다. 환경단체, 경제단체, 복지단체 등의 주장을 펼치는 장소로 도의회 브리핑 룸은 언제나 열려 있습니다.

기자단은 기자실에 출입하는 언론인들의 모임입니다. 기자단에는 간사라는 총무 겸 회장의 역할을 하는 중견 언론인이 있으며 2년씩 돌아가며 담당하기도 하고 어느 기자단 간사는 10년 넘게 이어 가기도 합니다.

안정된 기자단의 간사는 장기근속을 하게 되고 심히 유동적인 기자단의 간사는 수시로 바뀌고 합종연횡을 이어갑니다. 안정적인 기자단의 간사는 1년에 2번 정도 정기회의를 하는 반면 불안전하거나 불완전한 기자단의 회의는 수시로 소집됩니다.

1970년대 기자단 간사에게는 약간의 대우와 특전이 있었다고 들었습니다. 하지만 요즘 기자단 간사는 대표성도 약해 보이고 특전보다는 오히려 비난을 받고 그것을 해명하느라 상호 밀당이 이어지는 듯합니다. 잘 되면 그냥 가다가도 무엇인가 맞지 않으면 간사가 잘못이라는 비판을 듣는 것 같습니다.

그래서 '간사도 못해먹겠다'는 말이 나올 정도입니다. 그래도 행정기관의 입장에서는 간사가 있어야 편리합니다. 전체의 의견을 묻는 일이라든지 중요 취재에 동행 할 1~2명의 언론인을 간사가 정해주기 때문입니다.

기자단의 회원으로 가입하기 위해서는 부단한 노력이 필요합니다. 기존의 회원사 출입기자가 본사 발령으로 변경되는 경우에는 그대로 대를 이어갈 수 있지만 새로운 언론사가 들어오려면 1년 정도 공을 들여야 합니다.

마치 대기표를 받고 발령을 기다리는 듯이 수시로 접촉하면서 기자단 가입을 위해 노력하면 6개월이나 1년쯤 지난 어느 날 간사가 회의를 소집하고 예비 회원사 가입에 대한 투표를 합니다.

교황선출방식으로 전원 찬성을 받아야 합니다. 개헌발의선인 2/3의 경우도 있습니다만 일단은 신라시대 和白(화백)제도처럼 전원 찬성을 필요로 합니다.

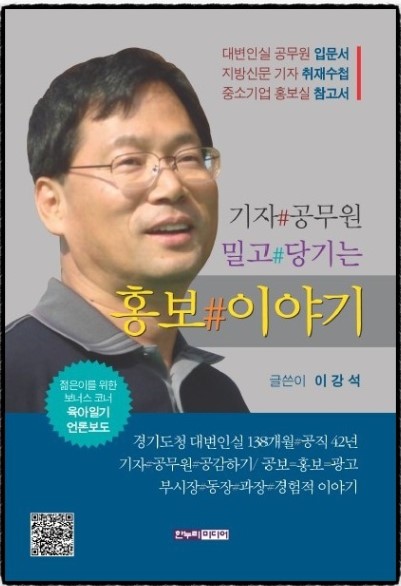

[저자 약력]

[저자 약력]

-1958년 화성 비봉 출생

-경기도청 홍보팀장, 공보과장

-동두천·오산·남양주시 부시장

-경기테크노파크 원장

-경기도민회장학회 감사