1960년대 정부조직중 경제기획원은 경제개발 5개년계획을 수립 추진한 곳으로서 남덕우 부총리님을 기억하게 됩니다. 당시에 정부가 추진하는 각종 시책들이 3-4개 경제신문 기자들에 의해서 국민들에게 알려지곤 했는데 초기단계의 정책들이 공식적인 발표 전에 기사로 보도되는 바람에 간부들이 곤혹을 치르곤 했답니다.

그래서 경제기획원 공보실에서 청사내에 '기자실'을 따로 만들어 놓고 여기서 기사를 쓰고 휴식도 하시도록 언론인들을 '배려'하였답니다. 이것이 우리나라 관공서 기자실의 '嚆矢(효시 : 어떤 사물이나 현상이 시작되어 나온 맨 처음을 비유적으로 이르는 말)'가 되었다고 합니다.

그런데 여기에는 비밀이 하나 있었습니다. 기자실에 취재편의 제공을 명분으로 배치된 공무원은 경제기획원에서도 실력이 있고 눈치가 빠르며 특히 시력이 좋아서 자료를 전하거나 일반적인 대화를 하면서 기자실 책상위에 놓인 다른 자료나 원고지를 스캔하여 그 내용 중 키워드를 내부 간부에게 보고하도록 하였답니다. 즉, 현재 기사실에서 무슨 내용의 기사를 쓰고 있는데 어떤 분야의 취재가 진행되는지를 알아보기 위한 일종의 '인간-CCTV'를 설치하였던 것입니다.

그리하여 아직 나가서는 불편한, 미완의 사안들이 취재되는 경우에는 미리 전후사정을 설명하여 조율하는 등 이른바 '보도관리'를 하였다는 것입니다. 처음에는 기자를 위한 시설로 생각된 기자실이 오히려 감시용 탑이 되었다는 점에서 출발은 살짝 거시기 하였으나 오늘날에는 모든 기관에는 기관장실 만큼이나 요지에 기자실이 설치되고 서너명의 공무원이 배치되어 이런저런 취재지원 활동을 벌이고 있는 것입니다. 대부분 기관장실처럼 기자실이 2층에 있다는 점은 큰 예우라고 할 수 있겠습니다.

최근의 기자실 관리사례가 있습니다. 2004년경 경기도청 기자실에서는 대 변혁작업이 진행되었습니다. 당시 경기도청 기자실 안에는 작은 복도가 하나 더 있었고 이곳에는 잡다한 비품들이 들어차 있으므로 이를 리모델링하여 사무실 면적을 넓히고 넓어진 만큼의 공간에 브리핑룸을 만드는 작업이었습니다. 언론인들은 기자실을 줄이려는 의도라며 반대하였고 공무원들은 좀더 편리하고 쾌적한 공간을 만들기 위한 공사라고 설명하였습니다.

결국 이런저런 과정을 거쳐 오늘의 기자실이 꾸며졌고 死藏(사장)되었던 공간을 찾아내어 브리핑룸을 만들고 기자실은 리모델링하고 새로운 집기가 들어와 전보다 더 깔끔하고 편리하게 정돈되었습니다. 리모델링하면서 지정석을 없애고 누구나 편리하게 이용하고 나가면 다른 언론인이 쓸 수 있도록 하는 방안까지 논의하였지만 한번 앉았던 자리를 선호하게 되면서 지정석 개념으로 바뀌었습니다.

이 같은 기자실 자리배치와 유사한 경우는 경기도청 문화관광체육국의 자리배치 입니다. 공무원들에게 조차 지정석이 없고 빈 자리에 앉아 PC를 켜고 일하고 결재 올리고 결재하고 회의실로 이동하여 회의하고 토론하고 다시 일하다가 출장가면 그 자리에 다른 공무원이 앉아서 일합니다.

빈자리가 최소화되는 효율적인 시스템인 것입니다. 기자의 업무행태가 늘 자리를 지키지 않으므로 스마트워크 개념의 기자시 운영을 다시한번 생각해 볼 때인 것입니다. 경제기획원 시절의 기자실 설치과정을 한번 더 생각해 보아도 좋을 것입니다.

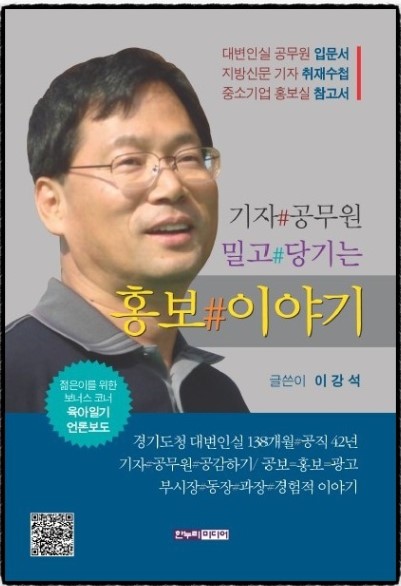

[저자 약력]

[저자 약력]

-1958년 화성 비봉 출생

-경기도청 홍보팀장, 공보과장

-동두천·오산·남양주시 부시장

-경기테크노파크 원장

-경기도민회장학회 감사