1988년 올림픽이 열린 해 상반기에는 지방신문이 경인일보 1개사였고 하반기에 경기일보, 기호일보, 인천일보가 창간되어 지방 4사 언론사 시대를 열었습니다. 초기에는 공직사회 모든 부서에 신문이 보급되지 못하였으므로 공보실의 신문 스크랩이 중요한 홍보매체로 활용되었습니다.

여기에다 중앙지의 1~2단 기사, KBS, MBC, SBS의 뉴스를 모니터링해서 신문 스크랩 앞에 편철하여 배부하였으므로 언론의 집대성이랄 수 있는 스크랩은 중요한 업무가 되었습니다.

IT시대에는 신문기사를 인터넷 글로 복사하기도 하고 방송에 나온 내용을 화면으로 스크랩하기도 합니다만 1988년에는 신문기사는 칼로 오려내어 풀로 붙이고 방송기사는 글로 적어서 보고했습니다.

그리하여 아침 7시반에 9명이 출근하여 조간신문을 면별로 정독하고 경기도 기사가 나온 것을 칼로 오렸습니다. 스포츠면에도 가끔 경기라는 한글이 나와서 깜짝 놀라기도 했습니다.

여기서 중요한 포인트는 지방지, 중앙지, 방송 뉴스내용을 스크랩하는 직원의 재량권이 크다는 점입니다. 중앙지 신문을 다 정독해 보았지만 경기도 기사가 없으면 정부 기사중 행정 관련한 것이라도 하나 건져냅니다. 어느 날에는 도정기사가 많으므로 큰 기사만 스크랩하게 됩니다.

사실 신문기사는 그 활자를 보는 것이 아니라 신문의 편집을 보는 것입니다. 기사가 어느 면에 배치되었는가에 따른 경중을 가늠하고 다른 기사와의 배치 관계를 보면서 독자는 상황을 느끼게 됩니다. 문화면에 갈 기사가 1면에나 3면에 오는 경우가 있습니다. 1면에서는 3단 정도일 것 같은 기사가 3면의 7단 기사로 면 톱을 차지하기도 합니다.

경기도청 실국장 인사가 나면 1면에 3단 기사가 나고 정치면에 명단이 발표됩니다. 팀장급 인사는 인사란에 명단이 나옵니다. 부지사 발령기사에는 사진이 필수입니다. 언론사에서는 공무원 인사를 크게 취급합니다. 공무원이라면 100% 신문 독자이기 때문일 것입니다. 교육공무원, 농협 등 금융기관, 병원, 대기업 인사도 마찬가지 대우를 받습니다.

언론은 늘 독자를 생각합니다. 이 기사를 보게 될 상대에 대한 배려와 고려가 깔려 있습니다. 그래서 기사를 볼 때 행간을 보라 합니다. 기사의 글과 글 사이에 비어있는 좁은 행간에서 독자는 기자의 생각과 편집국 회의 속기록을 유추해내야 합니다.

이 기사의 제목이 이처럼 크게 나왔어야 했을까. 이 기사는 더 크게 나왔어야 하는 것이 아닐까. 오늘 새벽에 이 신문이 나오기 위해 어제 밤 편집회의는 얼마나 치열했을까?

요즘에는 모니터에서 신문화면을 크릭하는 순간 스크랩북에 올라옵니다. 방송기사도 인터넷에서 크릭하면 동영상과 오디오가 함께 전송됩니다. 더이상 칼잡이 스크랩북 담당자의 재량이 필요하지 않습니다. 다양한 매체가 수많은 정보를 보내줍니다.

그래서 요즘 정가에서는 거의 신문스크랩을 하지 않습니다. 방송모니터도 안 합니다. 늘 손안의 모바일을 통해 이 세상 돌아가는 상황을 밤낮으로 모니터링합니다. 그런데도 공보실 직원은 늘 바쁩니다. 참으로 신기한 일입니다.

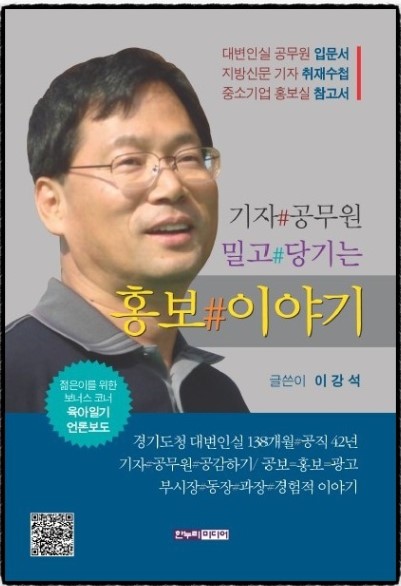

[저자 약력]

[저자 약력]

-1958년 화성 비봉 출생

-경기도청 홍보팀장, 공보과장

-동두천·오산·남양주시 부시장

-경기테크노파크 원장

-경기도민회장학회 감사